Les habitats naturels

Le site "Rhône Aval" débute à la frontière entre les régions Occitanie, PACA et Rhône Alpes pour se terminer à l'embouchure du Grand Rhône en méditerranée. Les habitats et espèces qu'on y retrouve sont donc variés car dépendants de la salinité qui progressivement augmente le long du fleuve. L'impact de l'homme se fait également plus ou moins ressentir en fonction des secteurs : ainsi, on passe d'un fleuve aux eaux douces et aux berges fortements aménagées, à un fleuve aux eaux de plus en plus saumâtres, entouré par des forêts aux essences d'arbres plus adaptées à un environnement partiellement salé. Au final, on retrouve pas moins de 24 habitats d'intérêt communautaires le long du Rhône !

Un peu d'histoire !

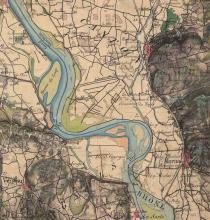

Historiquement, le Rhône était un large fleuve en tresses et en méandres, qui, comme tous les grand cours d’eau naturels, accueillait une riche diversité d’habitats naturels et de zones humides périphériques : bras morts, marais, prairies humides, mares temporaires, fourrés riverains, bancs de galets et berges vaseuses, ripisylve, etc. Dans sa partie deltaïque, le Rhône a connu d’innombrables divagations et divisions, plus ou moins importantes. Ce fonctionnement est à l’origine de la formation de la Camargue aboutissant à la formation du Grand Rhône et du Petit Rhône actuel, artificiellement fixés.

Les aménagements du Rhône sont apparus dès le Moyen Âge mais étaient alors peu efficaces. C’est à partir du XIXem siècle que de grands travaux sont entrepris afin de favoriser le trafic fluvial. Des épis transversaux, des digues longitudinales ainsi que des casiers, appelés aménagements Girardon sont alors construits sur le Rhône. Leur principale fonction est de définir et de figer un chenal de navigation, latéralement et verticalement, en limitant l’érosion des marges et en favorisant la sédimentation en leur sein. Des digues de protection contre les inondations, réputées insubmersibles, sont également crées au cours du XIXem siècle. Enfin, la construction d’usines hydro-électriques au milieu du XXème siècle entraîne également une modification profonde de la morphologie du fleuve.

Ces aménagements ont ainsi transformé le cours d’eau en un chenal unique, plus profond et à écoulement plus rapide. Ils ont entraîné également une déconnexion des bras annexes du chenal principal, la stabilisation des rives ainsi que le rétrécissement du cours d’eau. La diversité des habitats du Rhône s'est alors considérablement réduite.

Les habitats actuels du Rhône

Malgré ces aménagements multiples, le Rhône et ses berges conservent un rôle écologique essentiel pour de nombreuses espèces faunistiques et floristiques. De plus, les habitats naturels qu’il abrite (fleuve, lônes, ripisylves, …) jouent un rôle primordial dans la régulation des crues, l’épuration de l’eau ou encore la stabilisation des berges. Ils ont également un rôle récréatif grâce à l’aménagement de sentiers et de pistes cyclables qui permettent aux habitants de se réapproprier les berges du fleuve. La préservation de ces milieux est donc essentielle dans des dimensions écologiques, mais également socio-économiques.

Sur les 46 habitats naturels répertoriés au sein du site, 24 sont inscrits en annexe I de la Directive "Habitat" et 4 sont prioritaires. La partie côtière du site rassemble la plus forte diversité en habitats d'intérêt communautaire de l'ensemble du fleuve (13 habitats IC sur un total de 29). Les autres habitats d'intérêt communautaires présents (humides et forestiers) se répartissent tout le long du cours d'eau.

Les habitats forestiers :

Les boisements riverains du Rhône se présentent essentiellement sous la forme d’un étroit linéaire arboré, limités par l’agriculture d’un côté et fixé par les aménagements du Rhône de l’autre. Il s’agit dans la plupart des cas, d’habitats de recolonisation, suite à la réalisation d’aménagements mais quelquefois de boisements relictuels plus anciens. La majorité des ripisylves du Rhône sont occupés par des boisements à Peuplier blanc Populus alba, parfois dominé par le Saule blanc Salix alba ou plus rarement par l’Aulne glutineux Alnus glutinosa (Populion albae). Il s’agit de formations fortement hygrophylies et donc intimement liées à la nappe d’accompagnement du fleuve. La ripisylve offre une grande diversité d'habitats qui peuvent servir de zones de repos, d'alimentation, de déplacement ou de reproduction à de nombreuses espèces. Elle constitue donc un réservoir de biodiversité majeur et reconnu.

Les annexes fluviales (lônes, canaux, mares)

Elles correspondent aux habitats connectés au fleuve en permanence ou en cas de crue. Ces milieux ont subis d'importantes détérioration dues aux nombreux aménagements réalisés sur ou à proximité du fleuve (digues, barrages, ...). Beaucoup se sont atteries, ou on été envahie par des espèces exotiques (faune et flore). Malgré cela, ces milieux constitue encore des secteurs d'intérêts, dans lesquels on retrouve des espèces de flore patrimoniale comme le Butome en ombelle Butomus umbellatus, l’Astragale pois-chiche Astragalus cicer ou le Cresson amphibie Rorippa amphibia ainsi qu'une grande diversité d'espèces animales.

Les habitats de l'embouchure :

L'embouchure du Rhône s’est formée par sédimentation des apports du fleuve. Les sédiments ont ensuite été déplacés grâce à l’action conjointe de courants marins et fluviaux. Les habitats qui s'y retrouvent sont très différents de ceux localisés plus à l'amont. Des Habitats d'intérêt communautaires à fort enjeux : lagunes, sansouires, dunes plages exondés dominent alors ce paysage.